P+F接近开关针对上述问题,浙江清华柔性电子技术研究院的研究人员提出了一种将类皮肤的柔性混合电路与可延展柔性传感单元集成的柔性化策略,并基于人体脸部几何形貌特征设计出面膜式的呼吸监测系统,利用传热学分析构建基于可延展温度传感器的呼吸监测原理,提出压缩屈曲构型作为传感器工作形态以提升传感器信噪比和力学顺应性,用以解决现有呼吸监测技术中器件刚性、有线导联、传感单元与信号处理单元分离带来的不舒适感、精度差、不可长期监测、数据传输与处理滞后等问题。该呼吸监测技术的基本原理是通过贴于鼻子下(人中处)的温度传感器实时采集人体呼出和吸入气体的温度,并传输至集成化的柔性混合集成电路,用以数据的预处理、模数转换、处理,通过低功耗蓝牙系统级芯片(SOC)将实时数据无线分享至移动用户终端,并在用户应用软件上面实时显示。

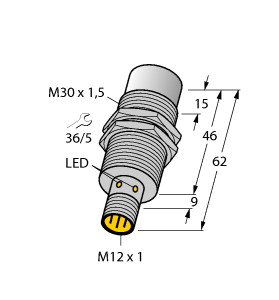

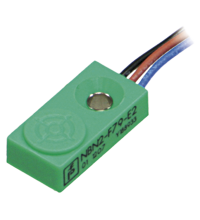

(P+F 电感式传感器 NBN12-18GM50-E0-V1-M1)

12 mm,非齐平,更远的工作距离,温度范围扩大

-40 ... +85 °C,密封性增强,防护等级

IP68 / IP69K,E1 型式批准

开关功能 : 常开 (NO) 输出类型 : NPN 额定工作距离 : 12 mm 安装 : 非齐平 输出极性 : DC 确保操作距离 : 0 ... 9,72 mm 驱动器件 : 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)

36 mm x 36 mm x 1 mm 衰减系数 rAl : 0,5 衰减系数 rCu : 0,45 衰减系数 r304 : 0,7 衰减系数 rBrass : 0,5 输出类型 : 3 线 工作电压 : 7 ... 30 V 开关频率 : 0 ... 1200 Hz 迟滞 : 典型值为 5% 反极性保护 : 反极性保护 短路保护 : 脉冲式 电压降 : ≤ 2 V 工作电流 : 0 ... 200 mA 断态电流 : 0 ... 0,5 mA 类型 4 µA 在 25 °C 时 空载电流 : ≤ 10 mA 可用前的时间延迟 : ≤ 100 ms 开关状态指示灯 : 黄色 LED MTTFd : 1484 a 任务时间 (TM) : 20 a 诊断覆盖率 (DC) : 0 % 符合标准 : UL 认证 : cULus 认证,一般用途,2 类电源 CCC 认证 : 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 E1 型式批准 : 10R-04 环境温度 : -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 存储温度 : -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 连接类型 : 连接器插头 M12 x 1 , 3 针 外壳材料 : 黄铜,镀镍 感应面 : PBT 防护等级 : IP68 / IP69K 质量 : 40 g 供货范围 : 供货范围包含 2 颗自锁螺母

泰安接近开关R2 中使用了一个定制开发的马达控制板,叫做「超级驾驶员(Superdriver)」。它由现场可编程门阵列 (FPGA) 组成,其中嵌入了与三相逆变器耦合的 PowerPC 处理器。这种在单板上的组合允许它操作电机换向和电流控制、联合数据和命令的序列化和反序列化以及传感器处理。这个设计后来被改进为 R2 移动升级的攀登腿。在此基础上,引入涡轮喷气发动机(Turbordriver)将超级驱动器的功能重新包装成两个独立的印刷电路板,包含高压驱动电路和一个逻辑板来处理传感器、嵌入式控制算法和与中央控制计算机的通信,以及一个 FPGA 来处理电机换相。然后将两块板堆叠在一起,减少了整体的占地面积,并允许每块板适应特定的项目需求。在 Valkyrie 项目中,仍然使用涡轮发动机的模块化设计,动力板经过重新设计,包括一个强制空气冷却的电桥,能够提供超过 30A 连续和 60A 的短时间高扭矩。虽然 R2 的爬升腿的所有关节都专门使用了涡轮驱动器,但 Valkyrie 在大多数主要关节上使用了涡轮驱动器,而在更小的关节 (如手腕、手和脖子) 上使用的是其他定制板。

资料接近开关前言针对疫情防控的现实需求,大族机器人研发的STAR-L疫区无接触配餐机器人,通过人机协同工作,这不仅可以从源头上隔绝传染源,为隔离酒店内的人们送上热乎乎的盒饭。还能有效避免交叉感染的风险,减轻了人力负担,确保酒店高效运营,成为继医务人员、社区工作者、志愿者等防疫队伍之后的又一支 " 主力军 "。疫情下的特殊送餐机器人在此次疫情中,机器人在疫情防控期间的酒店送餐中体现出了明显的优势:能避免人员接触造成交叉感染,可有效隔绝传染源,提高防疫工作效率,保障防疫人员安全。那么,用机器人创新,为这些急迫的特殊场景需求服务就成为了必然。但在酒店环境中,想要实现无接触送餐的难点非常多。首要问题就是递送如何做到人与人、人与物直接和间接做到不接触?大族机器人通过调查发现,为了达到无接触的效果,防疫酒店大多使用了置物架的设计,即在每个隔离房间门口,会放上一个能放置物体的承载台。在物资派送时,工作人员将物品放在架子上,放置完成离开后,再通知客人领取。反之,居住人员也会将垃圾放置在台上,方便工作人员收走统一处理。在这一特殊场景的送餐流程中,如何能通过机器人实现全自动化的载物和递送流程整合?大族机器人选择的是开拓式地将复合机器人这样一种新形式引入到酒店送餐场景中。攻坚克难,防疫机器人迅速投入应用复合机器人进入酒店,机器人底盘能够实现物品快速运输,而机械臂则完成取物和递送,这无疑是一个很好的衔接,但不容忽视的还有诸多技术难点,主要集中在自主定位导航,自动避障,自主配餐三个方面。首先,由于酒店送餐机器人主要是针对酒店场景而产生的需求,需要机器人在酒店的复杂环境中,按路线移动到达指定目的地点,同时要承载一定重量的物件,最后送餐到指定位置。STAR-L疫区无接触配餐机器人由于采取自研架构和智能规划算法,能够顺利匹配各类酒店梯控和酒店管理系统。当进行同层配送时,机器人可一次装载40盒饭菜,最大容量一次可装到48盒(选用汤、饭、菜一体式饭盒),约15分钟就可以完成(如需上电梯,从一楼到指定楼层完成配送,约20分钟完成)。在跨楼层配送时,机器人可以一次管理两层80个房间,40分钟配送完成,满足了对于送餐及时性的要求。如果采用多台机器人,大族机器人的智能调度系统,也支持实现多机器人大规模调度,保证系统高效运转。其次,在防疫酒店这些活动空间狭窄、光线明暗不一的空间,对于机器人的避障、识别功能的精准度要求较高。而在STAR-L疫区无接触配餐机器人的硬件模块中,根据酒店环境需求,通过采取加入了激光SLAM导航的运动底盘,实现了强大的全面环境感知能力,能够高精度避障和定位。在自主配餐上,不仅要求机器人准确识别并抓住形态各异的盒饭或者物品,还需要能够根据机器视觉或者力传感器,辅助定位物品和放置地点,从而最终实现“快准稳”放置,这就对于协作机器人本体、视觉系统和力控夹爪都有着强大可靠的性能需求。而大族酒店送餐机器人不仅可以准确确定障碍物位置、大小和与机器人的距离等,还能够识别放置地点,从而为配餐动作打好基础,体现出了良好的方向指向性和高度场景聚焦性。更多细节的背后往更深处来看,大族机器人这款STAR-L疫区无接触配餐机器人的底盘加机械手方案,之所以能够快速部署应用,是因为所采取的部件90%均由大族机器人自主研发完成,这为机器人整体带来了非常不错的软硬件通用性和融合性,车体与手臂能够完美配合,性能更加稳定。得益于纯自研,从外观上来看,该酒店送餐机器人设计结构非常紧凑,整体尺寸在950*650*1500长*宽*高(含机械手高度),这使得其大小恰好合适,能够适应中国80%以上的酒店尺寸,同时由于整体占地面积小,机器人能够实现快速准确的位置感知和自动避障功能。就送餐而言,大族机器人这款STAR-L疫区无接触配餐机器人,还从用餐角度考虑,根据地区的不同,可以增加保温功能,大容量电池不仅保证了机器人6-8小时的续航性,还能够支撑内部的传输系统,该系统可以让餐盒等物品自动升降,能最大程度利用车身空间,在有限的空间内储存更多的餐盒。结语与展望在抗疫的战场上,大族机器人正以一种不同于工业应用的答案告诉人们,在行业和社会的发展中,机器人拥有着无限可能。自2017年成立以来,拥有着强大社会责任感的大族机器人,正在借助强大的产品力,结合多需求场景实现创新,引领行业研发出更多新产品。在加大人工智能等创新技术研发的同时,大族机器人持续创新,不负使命,不断拓展为人民服务的广度和深度,积极践行社会责任产品的设计与研发将不断突破新的层面,推动智能机器人走向更广阔的应用市场。目前,大族机器人已经在工业、医疗、物流、教育、服务等多个行业得到应用,至今已出了多个系列的机器人产品,并一直广泛运用于自动化集成生产线、装配、拾取、焊接、研磨、喷漆等领域,成功出口到包括欧美日韩在内的100多个国家和地区。大族机器人相信,协作机器人技术的未来一定不只是在一亩三分地的工厂里,而是在更广阔的天地里,为人民服务,人机协作,将开启未来的无限可能。

P+F接近开关从技术层面来看,中国扫地机器人产品技术更新迭代速度快,芯片和部分传感器已经实现国产化,技术逐渐趋于成熟。目前,扫地机器人的产品技术主要包括感知系统、控制系统、清洁系统、移动电源和移动系统等。其中,避障是扫地机器人智能化的核心体现,有助于扫地机器人减少卡困、规避碰撞,对扫描技术和AI算法的精确度、响应速度要求较高。目前扫地机器人的主流避障技术有AI结构光、D ToF和面阵激光三种。

泰安接近开关与 NASA 之前的机器人不同,Valkyrie 采用电池供电,无需系电缆即可运行。背包里的可移动电池可以支撑一个小时,更换电池只需要几分钟时间。此外,Valkyrie 的四肢也可以移除,更换手臂只需几分钟,因为左臂和右臂的构造是完全一样的,甚至可以直接将左臂换成右臂。Valkyrie 配备了数量惊人的传感器:摄像头和激光雷达在头部,更多的摄像头和声纳在腹部,还有更多的摄像头在前臂、膝盖和脚上。传感器采集到的数据并不会同时传送给 Valkyrie 的操作员,而是根据当前任务判断哪个传感器的数据最为重要,将最重要的数据尽快传送给操作员,这有助于 Valkyrie 快速、高效的远程完成自主工作。

资料接近开关三、热释电红外传感器原理热释电红外传感器主要利用热电效应原理来完成对红外辐射的感应,所谓的热电效应指的是受热物体中的电子由高温处向低温处移动时产生电流或者电荷堆积的一种现象。首先,菲涅尔透镜接受并聚集待测物体释放出的红外辐射;其次,热释电红外传感器将菲涅尔透镜传递过来的红外辐射转换为电信号;再次,由信号处理电路对电信号进行所需处理;最后,报警电路根据传递过来的电信号发出报警音等现象。

被动红外探测器中有2个关键性元件,一个是菲涅尔透镜,另一个是热释电传感器。自然界中任何高于绝对温度(-273o)的物体都会产生红外辐射,不同温度的物体释放的红外能量波长也不同。人体有恒定的体温,与周围环境温度存在差别。当人体移动时,这种差别的变化通过菲涅尔透镜被热释电传感器检测到,从而输出报警信号。

刘林一直以来都是从事物联网相关行业的工作,工作的主要方向是物联网的具体应用。这十年来他为北部新区、重庆移动等许多单位做过不少物联网项目,包括重庆移动的基站远程监控、重庆移动的自动售货机、中国移动的一款安防产品“宜居通”等,项目里的许多传感器部件都由刘林经手采购。掂量再三后,刘林感觉在做远程垂钓的硬件产品这块基本没有技术障碍,再加上自身的钓鱼爱好和看好项目前景,2013年9月,刘林从原公司辞职,出来准备创业并成立了重庆远钓科技有限公司。

短短月余,新冠病毒卷土重来。“无人化”、“无接触”再度成为高频词。在抗疫一线的集中隔离酒店或医院内,以往工作人员需要每天定时将餐盒送到隔离人员手中,频繁的人员接触,无形增加了疫情传播的风险。因此,能够定时、定量和高效配餐的机器人成为当下防控的有效“武器”。一、机器人进入防疫酒店,开启科技抗疫新时代在疫情“倒春寒”的当下,致力于“用机器人技术为人民服务”的大族机器人,基于防疫酒店、隔离酒店的需求研发出了STAR-L疫区无接触配餐机器人。如今该机器人已在深圳多家隔离酒店中正式服役。STAR-L疫区无接触配餐机器人采用激光Slam导航技术,可实现自主定位、自动避障、自主配餐,从而避免了人员接触造成的交叉感染。“机器人一次可送40盒饭菜,配送容量大,并有保温功能,高效又安全,快速成为继医务人员、社区工作者、志愿者等防疫队伍之后的又一支‘生力军’。”具体来看,STAR-L疫区无接触配餐机器人有4大特点:1、 容量大、效率高高效率是送餐场景的关键技术要求,现场测试结果显示,STAR-L疫区无接触配餐机器人进行同层配送时,可一次满足40盒饭菜,最大容量一次可装到48盒(选用汤、饭、菜一体式饭盒),约15分钟就可以完成(如需上电梯,从一楼到指定楼层完成配送,约20分钟完成);在跨楼层配送时,可以一次管理两层80个房间,40分钟配送完成。此外,机器人可以根据酒店实际入住人员进行定点配餐,还可以根据一间房内实际入住的人员数量进行定量配送。2、体积小、适应范围广从移动底盘到六轴协作机械臂,90%的部件均由自主研发完成,设计结构紧凑,整体尺寸在950*650*1500长*宽*高(含机械臂高度),占地面积小,可以适应中国80%以上的酒店尺寸。3、配备保温功能,吃上热乎饭从用餐角度考虑,保证送餐时餐食在一定的热温下对满足客户体验相当重要。基于此,STAR-L疫区无接触配餐机器人特别增加了保温功能,该功能已进行实地测试,达到预想标准。4、应用经验丰富,值得信赖此次推出的STAR-L疫区无接触配餐机器人,是在应用多年的STAR复合机器人的基础上进行定制化开发而来。机器人具备±3°的爬坡能力,离地高度25mm,最大速度可达15m/s,可前进、后退、原地旋转,续航时间6-8小时。STAR复合机器人搭载激光雷达、视觉摄像头(可选)等传感器,可智能检测识别障碍物,主动停车和避障;基于激光SLAM导航技术,无需进行场景改造,可自动生成环境地图,实现调度规划服务快速部署;可高效对接企业MES/WMS企业信息系统,根据需求可快速搭载应用功能模块,具备较强的拓展性。该复合机器人可以实现物料从不同工位点抓取和搬运到其他工位点,减少了固定机械臂使用数量,且提升了生产线的灵活性。系统搭载大族移动机器人、大族六轴协作机器人、视觉系统、力控夹爪,主要用于工业(如3C、金属制品、汽车零部件、电力、新能源、船舶、航空航天等)、医疗卫生、家庭服务、资料管理等行业。二、卓越产品进入更多场景,用机器人技术为人民服务凭借自主研发的协作机器人技术,大族机器人除了在疫情下与时间赛跑,正在不断地开拓为人类服务的广度和深度,践行“用机器人技术为人民服务”的企业使命。多样化的产品现已覆盖多元化客户的需求,协作机器人负载涵盖3kg~20kg的多种需求,产品研发已从第一代6轴协作机器人(Elfin系列)发展到更高性能的第二代(Elfin-P 系列),并于2021年3月发布全新7轴多感知智能机器人助手-MAiRA。MAiRA高度集成了新型传感器,在控制系统和应用中实现人工智能集成,重复定位精度达±0.01mm,并拥有3m非接触式人体检测、3D视觉感应、语音识别智控等功能,可实现顶端的智能集成,细腻的用户体验,可应用于医疗、航空航天、3C电子、汽车制造、半导体等高端行业。Elfin系列协作机器人,可应用于自动化集成生产线、装配、拾取、焊接、研磨、喷漆等领域,已成功出口到包括欧美日韩在内的50多个国家和地区。Elfin系列协作机器人采用独特的双关节模组设计,一个运动模组包含两个关节,构成这独特运动学结构,不仅在外观上区别于市面多数协作型机器人,在工作时也能获得更高的灵活度。Elfin-P系列研制于Elfin的优势基础之上,是一款加强轻量型6轴协作机器人,可应用于自动化集成生产线、装配、拾取、焊接、研磨、喷漆、点胶、检测等领域,更高的精度、更强的防护等级,保障了其在复杂的工作环境中的应用自如。大族机器人还于2021年拓展移动机器人业务,推出了多感知自动导航车MAV系列,其额定负载可达1200kg,具备视觉、听觉、触觉等多重感知,在智能化运行、电池续航、重量负载、安全避障等多方面上实现了全方位突破。因此,MAV不仅是作为移动机器人而存在的智能化的物流搬运小车,应用于汽车行业和半导体行业,赋能企业智能生产制造。它还可应用于消费领域,比如超市购物、酒店行李搬运以及充当家庭助手等等。如今,大族机器人拥有来自超过25个国家和地区的近500名高级人才储备,并与国内外二十余所一流高校和科研院所建立深度合作关系。大族机器人总经理王光能认为,协作机器人技术的未来一定不止是在一亩三分地的工厂里,而是在更广阔的天地里,为人民服务。

通过搭载应用于无人驾驶领域的3D ToF测距避障技术,该款扫地机器人利用前置ToF摄像头与高精度传感器协同合作,智能测算空间,快速实现对障碍物的测距和避障。同时该技术从光子层面进行探测,感知精度较红外提升10倍,可以更清晰识别扫地机近距离周边环境,完美规避常规避障扫地机和AI避障扫地机避障被线缠绕无法移动的问题。