P+F接近开关配套教学资源:《C#应用程序开发》《Android应用程序开发》《传感器技术及应用》《无线传感网络技术与应用项目化教程》《嵌入式系统原理与应用实验教程》《单片机应用技术》《自动识别技术及应用开发》《ARM嵌入式开发》《物联网创新课题原理与设计》《物联网应用案例开发与实践》

(P+F 电感式传感器 NBN12-18GM50-E0-M-150MM-3DT04)

8 mm,齐平,温度范围扩大

-40 ... +85 °C,E1 型式批准,抗扰度提高至 100 V/m,密封性增强,防护等级

IP68 / IP69K,出色的耐冲击和防振性能

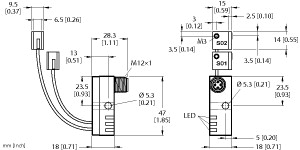

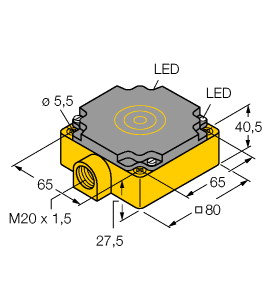

开关功能 : 常开 (NO) 输出类型 : NPN 额定工作距离 : 12 mm 安装 : 非齐平 输出极性 : DC 确保操作距离 : 0 ... 9,72 mm 衰减系数 rAl : 0,5 衰减系数 rCu : 0,4 衰减系数 r304 : 0,7 衰减系数 rBrass : 0,5 输出类型 : 3 线 工作电压 : 5 ... 60 V 开关频率 : 0 ... 1500 Hz 迟滞 : 类型 5 % 反极性保护 : 反极性保护 短路保护 : 脉冲式 感应过电压保护 : 是 浪涌抑制 : 是 电压降 : ≤ 2 V 额定绝缘电压 : 60 V 工作电流 : 0 ... 200 mA 断态电流 : 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时 空载电流 : ≤ 7 mA 可用前的时间延迟 : ≤ 220 ms 开关状态指示灯 : 黄色 LED MTTFd : 1085,5 a 任务时间 (TM) : 20 a 诊断覆盖率 (DC) : 0 % 符合标准 : E1 型式批准 : 10R-04 环境温度 : -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 存储温度 : -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 连接类型 : 缆线连接器 Deutsch DT04 , 3 针 有 PUR 电缆 125 mm 线芯横截面积 : 3 x 0.75 mm2 外壳材料 : 黄铜,镀镍 感应面 : PBT 防护等级 : IP68 / IP69K 连接器 : 电缆 : 注意 : 模制 连接器

日照接近开关针对上述问题,微电子学院丁士进课题组首次开发了聚噻吩薄膜的分子层沉积制备工艺,并研制出了基于超薄聚噻吩薄膜的高性能柔性氨气传感器。相关工作以“High-Performance Flexible Gas Sensors Based on Layer-by-Layer Assembled Polythiophene Thin Films”为题发表于Chemistry of Materials杂志。本文通讯作者为研究员丁士进以及副研究员吴小晗,第一作者为博士研究生谭昊天。

资料接近开关在七年级信息技术《教会机器人感知》这节课中,学生需要掌握传感器的相关知识,涉及超声波传感器的特性以及利用超声波传感器实现数据采集功能。课程导入环节,播放了斑马线附近车辆不礼让行人造成交通事故的视频,引发学生思考如何避免类似问题发生,最终引出课题——制作简易的“车辆礼让行人系统”。

P+F接近开关针对以上问题,该课题组开发了一种氧化钨(WO3-x)纳米点新型绿色共反应剂,不仅动物毒性比TPrA低约300倍,与Ru(bpy)32+联用的ECL效率还可与TPrA标杆体系相媲美。基于此,该研究进一步构建了用于检测全血样本的循环肿瘤细胞传感器,克服了临床商业化细胞仪仅能分析血清样品的短板。

日照接近开关胡忠强,西安交通大学电子科学与工程学院教授,博士生导师。入选陕西省千人计划青年项目资助。毕业于武汉大学微电子与固体电子学专业,先后在美国阿贡国家实验室、美国东北大学开展博士后研究,主要从事磁场传感器、电流传感器、磁电耦合功能材料等研究,主持和参与国家重点研发计划、国家自然科学基金等课题,发表论文100余篇,申请/授权国家发明专利30余项,在本领域国际学术会议做邀请报告及口头报告 30 余次。

资料接近开关龙江青年打造中国芯 填补中国第三代压力传感器芯片空白东北网5月1日讯(记者崔昕)“作为一名青年科技工作者,中国梦、龙江梦,家乡的建设与发展召唤着我为之拼搏奋斗。”近日,荣获第21届“黑龙江省青年五四奖章”的中国电子科技集团公司第四十九研究所芯片设计研发课题组组长刘兴宇在全省青年座谈会上表示,要进一步传承五四精神,在龙江这片热土上,勇攀科学高峰,再创青春业绩。

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载;产品图片仅供参考,请以实物为准。配置如有调整,恕不另行通知。本文最终解释权归深圳市元征科技股份有限公司所有。以激光刻蚀MXene修饰的多孔聚氨酯海绵为基础的柔性角度传感器 | 东南大学吴俊课题组新进展

焦继伟,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员。他生于1968年,江苏无锡人。1989年毕业于浙江大学物理系,1994年于中科院上海冶金所(现上海微系统所)获半导体物理与器件专业博士学位。作为主要成员参与国家“八五”攻关项目等课题的科研工作,在低温硅固相键合技术上取得突出成果,处于当时国际先进水平。1996年至2002年,分别于荷兰Delft Univ. of Technology、日本三菱电机株式会社先端技术研究所工作,主要从事MEMS技术、车用微型惯性传感器(角速度和加速度)的开发和量产化工作,以及面向机载APAA的RF MEMS模块的研究。开发出硅-玻璃键合衬底上高深宽比的微机械结构的无损释放技术,实现高成品率的微惯性器件;研制出全单面工艺的Grounded Cavity结构的低插损RF MEMS器件和模块。2002年回国,任中科院上海微系统所研究员、博导,自2008年起任传感技术国家重点实验室副主任。目前,主要从事惯性器件、MEMS/NEMS技术等相关研究,回国后先后承担多项国家863、973课题等。已发表有关SCI/EI论文50余篇,申请及获得授权国际、国家发明专利10余项。

课题开展进入课堂实践阶段,结合我区“小学信息技术名师工作室”活动,我们开展了一系列的课堂行动研究:针对“微课设计要聚焦”这一问题,×××、×××分别对《VJC15地面传感器的检测与应用》与《Scratch程序设计》展开了课例研究,研究微课聚焦点。以“改变学生学习方式,实现自主、合作、探究的师生和谐关系”为主题,×××执教了《Scratch创意编程——走迷宫》一课;×××进行了《神圣一票——变量和数据可视化》的同课异构,探索研究新型课堂结构。以“微课应用模式”为主题,×××执教《Cooledit录制声音》一课、×××等进行了《秋诗秋画——制作神奇的遮罩动画》同课异构活动,寻找小学信息技术课堂微课应用一般策略。以“系列化微课”为主题,×××执教四年级第六课《艺术之窗——在幻灯片中插入艺术字》,×××执教四年级第七课《灵动之美——添加动画效果》,×××执教五年级第五课《色辨成音——如果结构和广播指令》,×××执教五年级第六课《奇趣故事——链表和字符串》,×××执教五年级第七课《酷我剧场——时序控制》,挖掘微课程体系对学生学习效果的促进。在我区教育科研活动中,×××执教《网上导游——用“搜索引擎”查找信息》、×××执教《循环、动作和图章》,对课题实施的初步成果进行了集中展示。

据悉,课题组还根据港珠澳工程实际,提出了沉管隧道接头张开位移量的监测方案,制定了监测内容,建立了数字化远程监测平台和确立了监测评价预警体系。其中数字化监测平台通过监测数据采集模块采集传感器的数据,然后通过GPRS数传模块传输至采集工作站来获取采集数据。数字化监测平台中建立各种不同数据库和评价预警指标,对采集的数据实时分析和处理。